| 1.航海番号 |

| |

2.主要課題名 |

| |

3.観測研究の目的 |

a. 背景(中期目標との関連)

1990年代後半以降、北極海での劇的な海氷が観測されているが、海氷減少域は空間的に一様ではなく、太平洋側北極海に偏っている。このような空間非一様性が顕れる原因は、太平洋側から北極海に流入する海水にある。JAMSTEC北極グループでは、劇的な海氷減少の実態を現場観測により捉え、そのメカニズムを明らかにすることを独立行政法人化第一期(2004-2008年度)の中期目標の1つとして掲げ、同海域における観測研究の中核研究機関として活動を行っている。

b. 目的

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第4次報告書では、すべての数値モデルで、今世紀末には夏季に北極海の海氷は消滅し、気温上昇も他の地域の倍以上になるという予測結果が記されている。しかし、いつ海氷が消滅するのか、そのタイミングについてはモデルによるばらつきが大きく、生活時間スケールで起こりうる変化に対処するためには、将来予測精度を向上させなければならない。そのためには、急変が起こり始めた北極海のデータ収集と真のデータに基づく変化のメカニズムに対する理解が不可欠である。

|

|

4.観測の概要 |

北極海の変化速度は非常に速い。例えば太平洋側北極海では、1990年代後半に海氷密接度が70%から20%にまで減少した。北極海ではこのような急激な変化を分解できるような繰り返し観測が必要である。前回行われた2008年は2004年「みらい」北極海航海から4年が経過しており、繰り返し観測を行わなければならない時期である。また、2008年は国際極年にあたり、本航海は、日本が主導する唯一の北極海氷海域における観測航海である。

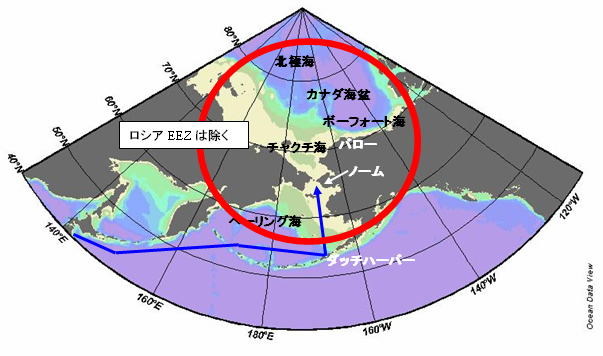

繰り返し観測は前回の2004年「みらい」北極航海と同じく、太平洋海水が北極海盆域に広がる海域をカバーするよう設定する(別紙の地図を参照)。また、大西洋水の北極変動に対する影響評価を行うため陸棚斜面など、その主流路に当たる海域での調査を行う。物理観測に加え、融解水の分布及び変動、貯淡水量変動を調査するため、化学トレーサー観測も併せて実施する。また、太平洋からの流入水による質量、熱、淡水フラックスを調査するために、主要流路上にて係留系観測を実施する予定である。

|

|

5.調査海域 |

・観測対象海域はカナダ海盆南部海域、ボーフォート海、チャクチ海及びベーリング海。

・ベーリング海峡以北の観測に重点を置く。

注:海氷状況により、観測対象海域の変更があり得る。

|

|

6.日 程 |

| 2008年8月16日(関根浜出港)〜8月17日(八戸外変)〜8月26日(ダッチハーバー入港):8月28日(ダッチハーバー出港)〜10月11日(ダッチハーバー出港) |

|

7.寄港地 |

| ダッチハーバー、(バロー、ノーム:期間半ばに乗下船を行う場合)

|

|

|

|

|

8.主要課題提案者 |

海洋研究開発機構

地球環境観測研究センター

北極海気候システムグループ

島田浩二

|

|

9.本航海計画の問い合わせ |

〒237-0061 横須賀市夏島町2-15

海洋研究開発機構地球環境観測研究センター北極海気候システムグループ

TEL: 046-867-9485 FAX: 046-967-9455

Email:

島田浩二

|

|

|

10.備考 |

| |

|

|

|